Es gab einmal einen Zeitpunkt in der Ludwigsfelder Geschichte, da wäre das damals kleine Dorf unter Umständen ganz schnell ganz groß geworden und vielleicht wäre die Stadt heute deutlich berühmter, als sie es jetzt ist. Was aus dem Dorf hätte werden sollen und warum es am Ende nicht dazu kam, soll hier berichtet werden.

Gegen Ende der zwanziger Jahre war in Ludwigsfelde noch nicht viel von Fortschritt oder gar Industrialisierung zu spüren. Zwar gerade erst mit Damsdorf fusioniert und kommunal selbständig, so blieb es doch immer noch ein ziemlich kleines Dorf und noch wenig vom Wachstum des Berliner Raumes erfasst. Die Zahl der Einwohner war vergleichbar mit der der Bewohner eines einzigen Mehrfamilienhauses von heute in Ludwigsfelde-West oder -Nord. In einem Punkt hob man sich jedoch von vielen anderen Dörfern ab – seit gut 85 Jahren gab es einen Bahnhof am Ort mit guter Anbindung nach Berlin und das wird hier auch noch eine Rolle spielen. Man kann aber fast davon ausgehen, dass die Ludwigsfelder nichts davon ahnten, was ein paar Meter von ihrem Dorf auf der andern Bahnseite entstehen sollte, denn die Fäden dazu wurden in Berlin gesponnen.

Ein Mann mit neuen Ideen

In Berlin hatte der Architekt Walter Gropius sein Büro. Er war 1919 Gründer und Direktor des Bauhauses in Weimar und anschließend bis 1928 Bauhausdirektor in Dessau. 1928 bereiste er mit seiner Frau für sieben Wochen die USA zu Studienzwecken. Gropius war begeistert von der Bauweise der Amerikaner. In einem Artikel schrieb er kurze Zeit nach seiner Rückkehr:

der grund für ihre [Wolkenkratzer – d. Red.] existenz ist nicht, wie man in europa annimmt, in großmannssüchtigem snobismus zu suchen, sondern in der wohldurchdachten erkenntnis des amerikaners, daß der wolkenkratzer durch die mit ihm entwickelten organisatorischen methoden ein maximus an wirtschaftlichkeit für den bauvorgang ebenso wie für den späteren betriebsablauf im gebäude bietet. wenn auch der ausgeprägte wettbewerbssinn den amerikaner oft zur erfüllung seines naiven wunsches zu materieller größensteigerung – the biggest of the world – führt, bewahrt ihn auch wieder sein gesunder blick für die grenzen wirtschaftlicher möglichkeiten vor utopischen unternehmungen ins blaue. das tatsächlich erreichte ist aber in seinem ausmaß so gigantisch, daß es jedem europäer respekt abnötigt.[…]

einige der größten kolosse umspannen über 1 million cbm bauraum mit 200 000 qm nutzfläche, erhellt durch 4 – 5000 fenster und repräsentieren einen bauwert bis zu 25 millionen dollar. auf felsgründungen bis 35 m tiefe erhebt sich das stahlgerippe des baues in 40 und mehr stockwerken aus 400 000 ztr. gewalzten eisenträgern. ein gewirr von vielen 100 kilometer rohr und elektrischen leitungen wird frei in das gerippe gehängt wie muskeln und nerven des baues, ehe sich die haut der wände darüber schließt. diese saurier der technik, – hotels, bürohäuser, universitäten, wohntürme – tragen nahezu alle mittel zur befriedung der lebensbedürfnisse in ihrem riesenleib: retaurants, bars, gesellschaftsräume, friseurläden, wasch-, bade- und ruheräume, reisebüros, schreib- und lesezimmer, schuhputz- und zigarrenverkaufsstellen, telegraf- und telefonzentralen, börsenstelle und läden jeder art.

Doch aus seiner Sicht gab es auch noch eine Schwachstelle – die Architektur:

der amerikanische architekt ist mehr ingenieur und technischer organisator als raumgestaltender künstler. das gesicht seiner wolkenkratzer trägt noch die erborgte maske vergangener europäischer vorstellungswelten. die straffe klarheit des konstruktiven Baugerüstes verblaßt hinter einem kleid, das den wahren sinn des gebäudes verschleiert. auch die fortschrittlichsten lösungen […] zeigen noch in ihrem gotischen vertikalismus, in den kleinen fenstern die unbefreitheit vom geist des mittelalterlichen europäers.*

(* die konsequente Kleinschreibung war Teil der Bauhauskultur und sollte der Vereinfachung dienen)

Sicherlich hat Walter Gropius hier seine Vorliebe für Hochhausbauten entwickelt. Vor allem die hohe Geschwindigkeit, in der viele Wohnungen oder Gewerberäume auf einmal erbaut werden konnten, überzeugte ihn.

Die Chance, seine neuen Vorstellungen umzusetzen, bot sich ihm erstmals 1928. Zusammen mit dem Architekten Stephan Fischer gewann er die Ausschreibung für das Projekt Reichsforschungssiedlung Haselhorst, einer Modellsiedlung für 10.000 Menschen. Ausgeschrieben war der Auftrag von der Reichsforschungsgesellschaft für Wirtschaftlichkeit im Bau- und Wohnungswesen, einem Verein mit dem Ziel einer Verbilligung und Verbesserung des Wohnungsbaus.

Die Architekten planten ein konsequentes Zeilenbaukonzept mit zehn- bis zwölfgeschossigen Wohnhochhäusern. Doch bei den Bauherren kamen Zweifel wegen mangelnder Erfahrung mit dieser Bauweise auf, der Baubeginn zog sich hin, wurde schließlich an andere Architekten vergeben. Die Zeilenbebauung blieb, wenn auch nicht ganz konsequent, erhalten, doch die Gebäude hatten nun durchweg nur noch 4 Stockwerke. Mit dem Bau wurde erst 1930 begonnen.

Noch vorher widmete sich Walter Gropius jedoch einem anderen Projekt.

Die Genossenschaftsstadt Ludwigsfelde

Im Frühjahr 1929 fanden sich Walter Gropius und Stephan Fischer für ein weiteres Projekt zusammen. Der Journalist Friedrich Paulsen war auch mit im Boot. Ziel war es, mit dem Konzept einer autonomen Siedlung für 20.000 Menschen vor den Toren Berlins eine attraktive, billige und nachahmenswerte Alternative zum herkömmlichen Berliner Städtebau bereitzustellen. Im Gegensatz zur Industriestadt Berlin mit überbelegten Quartieren und schlechten Lebensverhältnissen sollte sich diese Siedlung als reine Wohnstadt präsentieren, allerdings mit guter Nahversorgung.

Gropius plante das Vorhaben als „Großsiedlung“, da aus seiner Sicht nur derart große Bauvorhaben für den großräumigen Einsatz von Maschinen, die die Baukosten senken sollten, geeignet sind. Bereits für die Haselhorster Siedlung hatte Fischer die Anwendung eines Genossenschaftsmodells vorgeschlagen, hier sollte es nun tatsächlich zum Einsatz kommen.

Zur Projektierung und Finanzierung war ein Verein gegründet worden. Der „Großsiedlung e.V.“ hatte seinen Sitz in der Berliner Linkstraße. Ziel war es, 6.400 Mitgliedsfamilien aufzunehmen, die mit einem „Eintrittsgeld“ von 25 RM das Anrecht auf eine Wohnung oder ein Haus sowie Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung erhielten. Die Miete sollte im günstigsten Falle 7,50 RM/m2 im Jahr betragen. Das Berechnungsmodell basierte auf der Prämisse, dass Boden und Häuser in Gemeinschaftsbesitz verbleiben, dass sich alle Bewohner aus genossenschaftlichen Coop-Läden versorgen sowie Energie und Wasser über Coop-Zentralen beziehen. An den kooperativen Einrichtungen sollte niemand verdienen, so dass alle Einnahmen zur Tilgung der Kreditzinsen verwendet werden konnten.

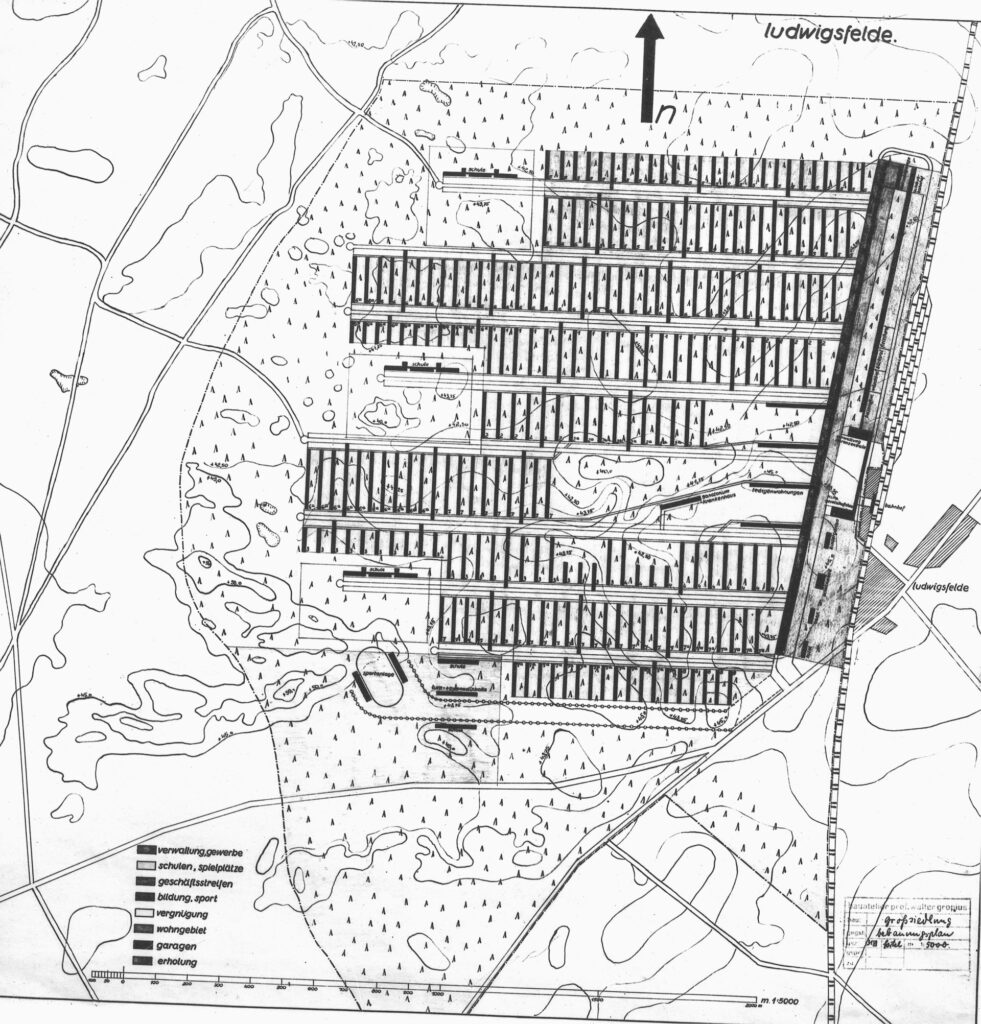

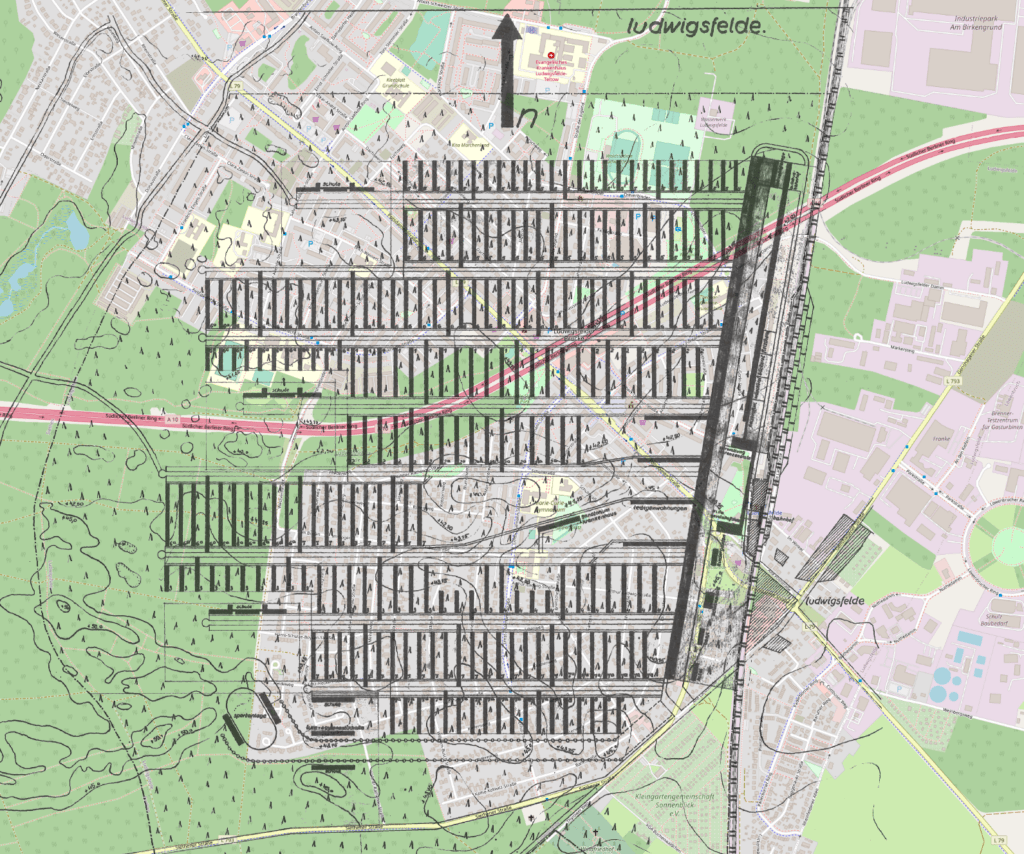

Gropius erkor für sein Projekt das Gelände direkt am Bahnhof Ludwigsfelde aus, genau dort, wo sich mittlerweile unser Stadtgebiet befindet. Die Planung folgte streng den städtebaulichen Prämissen von Gropius: Eine Einbeziehung bestehender historischer Straßenführungen und der ersten Ansätze der Eigenheimbebauung erfolgte nicht.

Für einen zweiten alternativen Standort wählte er ebenfalls eine Stelle mit Bahnanbindung – diesmal ganz in der Nähe des Dorfes Dahlewitz. Beide Siedlungen waren in ihren Grundzügen identisch, die Dahlewitzer Siedlung enthält im Bebauungsplan nur einige freistehende Einfamilienhäuser, die im Ludwigsfelder Plan nicht erkennbar sind.

Planerische Grundforderungen und deren Umsetzung

Für die Planung ging man von der Voraussetzung aus, dass die Versorgung des Bedarfs der Bewohner an Strom, Wärme, Lebensmitteln, Kleidung u. a. auf konsumwirtschaftlicher Grundlage innerhalb der Siedlung selbst erfolgen soll. Als Basis für die Flächenplanung hatte Walter Gropius bestimmte Grundforderungen für die Gesamtplanung einer Wohnstadt herausgearbeitet:

- Licht, Luft, Sonne,

- Wohnruhe,

- Beschränkung der Siedlungsdichte,

- kurze, zeitsparende Verkehrswege,

- rationelle, wohnliche Grundrisse und

- wohltuendes Gesamtbild.

Durch den Zeilenbau in Nord-Süd-Richtung und ausreichenden Abstand der Gebäude untereinander sollte die gute Belichtung und Besonnung gewährleistet werden. Durch das Weglassen von Querblöcken zwischen den Zeilen wird auch die Durchlüftung nicht behindert. Der Zeilenbau gestattet es, die Wohnstraßen an den Kopfseiten der Blöcke vorbeizuführen, zwischen den Zeilen sollten dagegen nur Fußwege entstehen. Das war nicht nur kostengünstig, sondern die Bewohner waren damit auch etwas mehr vor Lärm, Schmutz und Abgasen der Straßen bzw. der Fahrzeuge geschützt. Zusätzlich sollten Grünstreifen entlang der Wohnstraßen als Lärmisolierzonen dienen. Die Wohnstraßen enden am Rande der Siedlung in einer Durchgangsstraße, welche wiederum etwas abseits in eine Überlandverkehrsstraße mündet. Auch für die Lage der Schulen wurden Orte gewählt, die die Wohnruhe so wenig wie möglich stören.

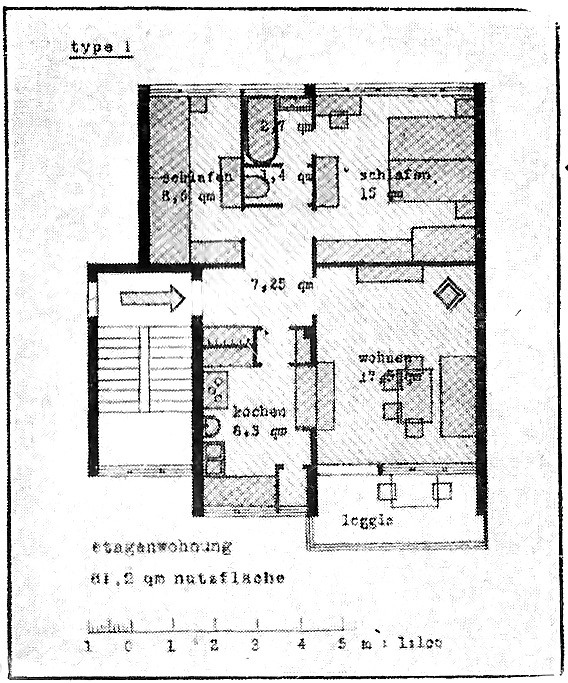

Hauptursache für die dichte Bebauung in der Innenstadt Berlins waren seiner Auffassung nach die hohen Bodenpreise, die dann schließlich auch hohe Mieten nach sich zogen. In den Vororten dagegen war der Boden noch preiswert, was eine flächenhafte Siedlung mit auflockernden Grünflächen möglich machte. Die geplante Wohnstadt bei Ludwigsfelde sollte eine Größe von ca. 525 ha haben, davon 425 ha für Wohnzwecke und der Rest für Erholungsflächen und Gartenbetrieb. Die Wohnungen sollten zur Hälfte in dreigeschossigen Gebäuden mit 36 m Abstand und zur anderen Hälfte in zweigeschossigen Einfamilienreihenhäusern mit 30 m Abstand untergebracht werden. Die meisten dieser Wohnblöcke sollten eine Länge von 180 m haben. Dazu kamen noch vier- bis zehngeschossige Bauten für insgesamt 600 Ledigenwohnungen. In einem etwas früher entworfenen Bebauungsplan (siehe Abbildung weiter oben) wurden die Gebäudehöhen noch etwas variabler projektiert. Für die Zeilenbauten tauchen hier fast alle möglichen Stockwerkshöhen zwischen eins und sieben auf.

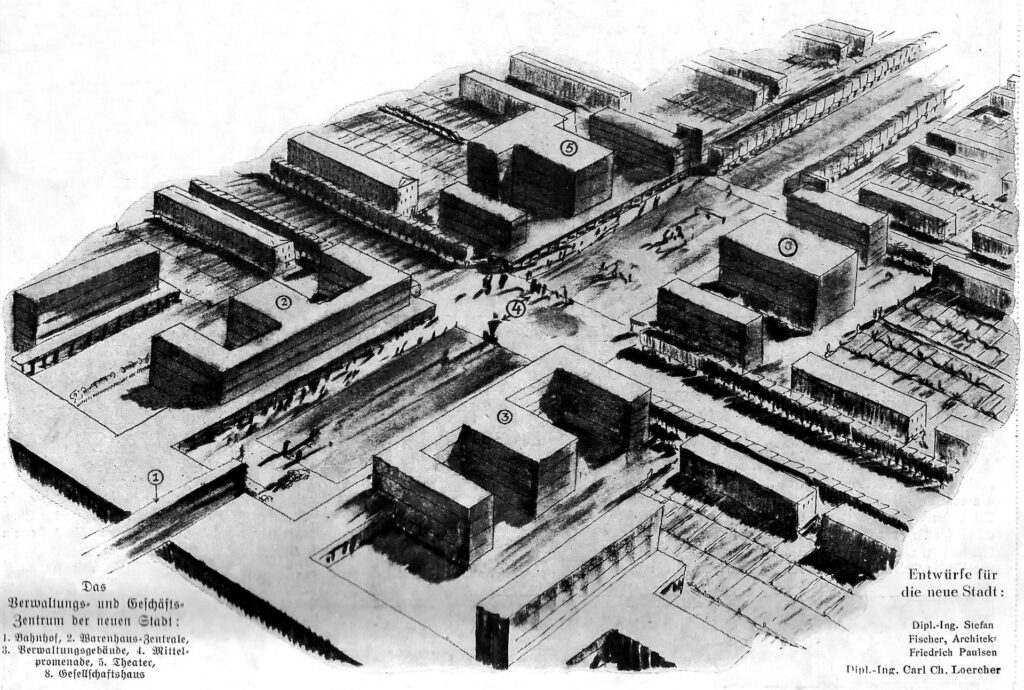

Für die Verkehrswegeplanung hatten sich Gropius und Kollegen überlegt, dass in direkter Nähe zum Bahnhof entlang der Bahn die Hauptdurchgangsstraße verlaufen sollte. Eine Ladenstraße, an der sich der gesamte gewerbliche und geschäftliche Verkehr entwickelt. Hier fanden sich aufgereiht die öffentlichen Gebäude, Bank, Hotel, Schwimmbad, Warenzentrale, Klubhaus, Lichtspielhaus, Café, Restaurant, Läden aller Gattungen und die Garagen sowie etwas abgerückt, teilweise mit Gleisanschluss, Fleischerei, Bäckerei, Wäscherei, Heizkraftwerk, Betriebsgarage und Kraftomnisbuszentrale. Diese Anordnung hatte den Sinn, dass jeder Bewohner, der die Siedlung verlässt oder zurückkehrt, sei es im PKW oder zu Fuß, zu und von der Bahn kommend, zwangsläufig an den Verkaufsgeschäften vorbeigeführt wird und so alle seine Einkäufe auf dem Wege von und zu seiner Wohnung machen kann.

Straßenkreuzungen innerhalb der Siedlung wurden vermieden, Kinder müssen auf dem Weg zur Schule keine Fahrstraße überqueren. Bewohner der Siedlung müssen auf ihrem Weg zum Bahnhof bzw. zur Ladenstraße nur ein einziges Mal den Fahrverkehr kreuzen. Die Fußwege sind durch schützende Grünstreifen von den Fahrdämmen abgetrennt. Der Fußgänger bewegt sich so im Siedlungsgebiet nur innerhalb der Grünstreifen, geschützt vor den Belästigungen des Fahrdammes. Da mit erhöhtem privatem Autoverkehr zu rechnen war, sah man Standplätze einerseits in der langen Reihe von Garagen hinter den Läden vor, andererseits sollten auch Stellplätze entlang der Fahrstraßen innerhalb der Siedlung entstehen.

Die Lebensmittel- und Warenversorgung erfolgt von einer Warenzentrale aus, die zentral am Bahnhof gelegen ist, nach den verschiedenen Verkaufsstellen in der Geschäftsstraße und, soweit es sich um Lebensmittel handelt, auch zu den Verkaufsstellen, die innerhalb der Wohnviertel bei jedem achten Block an die Fahrdämme vorgebaut sind.

Drei größere Sport- und Erholungsflächen waren für Ludwigsfelde am westlichen Rand der Siedlung vorgesehen, dort wo sich auch die Schulen befanden. Für eine dieser Flächen war auch ein Stadion vorgesehen. Alle Bewohner konnten diese Flächen erreichen, ohne eine Fahrstraße kreuzen zu müssen.

Es wurden 9 Grundrisstypen von 61 bis 171 m2 aufgestellt: für dreistöckige Wohnblöcke, für zweistöckige Einfamilienreihenhäuser und für zweistöckige freistehende Einfamilienhäuser (in Ludwigsfelde nicht vorgesehen). Außerdem die west-östlich ausgerichteten Ledigenhäuser mit reiner Südlage für die Wohnzimmer in die Planungen mit aufgenommen. Bei der Mehrzahl der Grundrisse wurde die direkte Zugänglichkeit jedes Zimmers vom Flur aus bevorzugt, da diese Art von Grundrissen die größte Variation in der Bewohnbarkeit, also die Erfüllung jeweils verschiedener Wohnbedürfnisse zulässt.

Die Reihung und Wiederholung der Einheiten und Blöcke als Ergebnis des Zeilenbaus stand für Gropius als Mittel, jedem Bewohner die gleichen Wohnvorzüge zu vermitteln. Zusätzlich stellte er fest:

Die natürlichen Gegebenheiten des Geländes und seine Ausnutzung, die durch die Verkehrsvorgänge bedingten Intervalle, das Einweben von Baum- und Pflanzenwuchs zwischen die Baukörper, das den Blick öffnet und schließt, sichern wohltuenden Kontrast, lockern und verlebendigen das Schema, vermitteln zwischen Bauwerk und Mensch und schaffen Spannungen und Maßstab.

Zweifel und Scheitern

Aus rein geschichtlicher Sicht lässt sich schon einmal behaupten, dass das Projekt mit seiner gewagten Finanzierung zur völlig falschen Zeit geplant wurde. Das konnte am Anfang niemand ahnen, es war einfach nur Pech. Es gab da diesen 24. Oktober 1929, als die New Yorker Börse zusammenbrach und damit in den folgenden Wochen und Monaten die Weltwirtschaftskrise eingeleitet wurde. In Deutschland hat man diesen Donnerstag als Schwarzen Freitag bezeichnet, wohl weil die schlechten Nachrichten wegen der Zeitverschiebung sich bei uns erst einen Tag später auswirkten. In der Rückschau ist dieser Tag als Anfang vom Ende der Weimarer Republik besonders in Erinnerung geblieben, wenngleich der völlige Zusammenbruch zunächst noch verhindert werden konnte und auch der gemeinnützige und genossenschaftliche Wohnungsbau und Siedlungsplanungen erst einmal – zwar gebremst – weiter liefen.

Doch vor allem aus politischer und architektonischer Sicht wehte Gropius der Wind ins Gesicht, weswegen er noch vor dem Schwarzen Freitag die Arbeit an dem Projekt einstellte.

Kollegen aus der Architekturbranche zweifelten an dem Projekt, bezeichneten es als „Insel Utopia mit genossenschaftlicher Verfassung inmitten einer kapitalistischen Welt“ oder als „echtes Kind des alten utopischen Sozialismus“. Es wurde das Finanzierungsmodell in Frage gestellt, die Planung eines Elektrizitätswerkes für nur 24.000 Menschen als ökonomisch unsinnig bezeichnet, doch das störte Gropius eher wenig, da er von dem Projekt überzeugt war.

Das was ihn schließlich zur Aufgabe brachte, waren Einwände der Genossenschaftler gegen die von ihm vorgesehene Architektur. Offensichtlich war sie für die Bedürfnisse und Wohnvorstellungen, vor allem für das ästhetische Gesamtempfinden der Genossenschaftler zu ambitioniert. Er plante die vom Industriebau bekannten Fensterbänder für die Fassaden, die Häuser hatten Flachdächer und die Einbaumöbel boten mit ihren schmucklosen Formen nicht die gewünschte heimelige Atmosphäre. Walter Gropius legte daher am 7.8.1929 die Arbeit an dem Projekt nieder. Nach außen gab er vor, nicht mehr an das Finanzierungs- und Genossenschaftsmodell zu glauben, war innerlich jedoch sicher von der mangelnden Wertschätzung seiner architektonischen Leistung enttäuscht.

Nach dem Börsenkrach richtete sich dann der öffentliche Unmut gegen ihn. Er hätte sich der Öffentlichkeit als Volksbeglücker empfohlen und seine Wohnstadt, für die es noch nicht mal ein Grundstück gab, bezeichnete man als „Pompeij bei Berlin“.

Der Verein beauftragte schließlich im Herbst 1929 den Architekten Carl Ch. Loercher mit der Fortführung und Umarbeitung des Projektes. Er entwickelte einen neuen Bebauungsplan, dem der zentrale Nerv, die Ladenstraße, fehlte. Die Fassaden wurden umgestaltet, Giebeldächer kamen zurück. Alles wurde enger, mittelständischer, kleinstädtisch bekannter.

In den Medien wurde weiterhin für das Projekt geworben, die Münchner Illustrierte Presse berichtete im Dezember 1929:

Die neue Stadt wird unter Anwendung aller Errungenschaften der modernen Bautechnik aufgebaut. Also: helle, gut durchlüftete Räume in praktischer Anordnung, abwaschbare Innenwände und Fußbodenbelag, teils eingebautes Mobiliar, Zentralheizung, Warmwasser, elektrische Küche, in jeder Wohnung Telephon- Radio- und Staubsaugeranschluss, in jeder Wohnung Badezimmer. Zu jeder Wohnung gehört ein Balkon oder Veranda und ein Stück Garten. […] Die Stadt wird allerlei Betriebe haben, vor allem ein zentrales Warenhaus mit zehn Filialen und einem Bäckereigroßbetrieb und Gemüsegärtnerei, ein eigenes modernes Kinotheater mit Tonfilmeinrichtung und Spielbühne. Eigene Reparaturwerkstätte (Autoreparatur, Schuhmacherei, Schneiderei, Wäscherei) eigene Konditoreien und Gasthäuser mit Kegelbahnen, ein Sportstadion. Außerdem natürlich Schulen für die Jugend, Grundschulen, Mittelschulen, Gymnasium. Ein städtisches Krankenhaus mit Sanatorium wird gebaut.

In der Umorganisation und Umbenennung trug der Verein seinen Gestaltungsgrundsätzen 1931 Rechnung: aus der Genossenschaftsstadt wurde die Eigenstadt. Da sich zu wenige Interessenten meldeten und auch das in die Finanzierung involvierte Berliner Bankhaus Stephan Lenheim Konkurs anmelden musste, erledigte sich das gesamte Projekt am Ende von selbst. Die Finanzkrise von 1931 verschärfte in Deutschland die Weltwirtschaftskrise nachhaltig und führte schließlich deutschlandweit zum weitgehenden Stillstand des Mietwohnungsbaus.

Walter Gropius griff auch bei späteren Arbeiten immer wieder mal Aspekte seiner Genossenschaftsstadt auf. So basierten beispielsweise seine Planung für den Mehring-Platz (1955/56) und die Trabantenstadt für 44.000 Einwohner Britz-Buckow-Rudow auf der einst vorgeschlagenen Funktionentrennung, zeigten die einstiege Verkehrserschließung und waren ebenso von der Durchgrünungsidee der Vorkriegszeit geprägt.

In der Genossenschaftsstadt zeigen sich viele typische Planungsansätze der Weimarer Zeit exemplarisch. Die angedachte „Ladenstraße“ ist mit ihrer vielfältigen urbanen Ausstattung für eine „Großsiedlungsplanung“ der Weimarer Zeit aber durchaus ungewöhnlich. Nicht zufällig wird zumeist nicht von „Siedlung“ sondern von „(Genossenschafts)Stadt“ gesprochen, auch wenn die Wohnfunktion eindeutig im Vordergrund stand und der Großteil der Arbeitsplätze in Industrie und Dienstleistung im Metropolraum Berlins zu finden gewesen wäre: Die geplante Herausbildung eines eigenständigen Zentrums mit Läden, Diensten, Kultur und Freizeit war für einen Vorort bemerkenswert ausgeprägt. Es war wahrscheinlich die erste von weiteren hochfliegenden Zentrumsplanungen für Ludwigsfelde, die noch folgen sollten und schließlich scheiterten.

Ludwigsfelde jedenfalls musste vorerst noch auf seinen Entwicklungsschub warten. Nur beinahe wäre der Ort mit einem Schlag ganz groß, bekannt und vielleicht sogar berühmt geworden.

Dank

Meinen ausdrücklichen Dank für die Unterstützung bei der Recherche für diesen Beitrag möchte ich an dieser Stelle an Herrn Dr. Carsten Benke übermitteln. Ohne seine Hilfe wären mir sehr wichtige Quellen zu den Hintergründen dieses Projektes verschlossen geblieben.

Quellen

- Zeitschrift „UHU“, Band 5, 1928/29, Heft 1 über https://www.arthistoricum.net/themen/textquellen/illustrierte-magazine-der-klassischen-moderne/die-zeitschriften/uhu

- Karin Wilhelm: Walter Gropius, in Wolfgang Ribbe / Wolfgang Schäche (Hrsg.): Baumeister • Architekten • Stadtplaner – Biographien zur baulichen Entwicklung Berlins, Berlin 1987

- Alexander Schwab: Ist Die Genossenschaftsstadt Möglich?, in Die Form – Zeitschrift für gestaltende Arbeit, Heft 11 vom 01.06.1929

- Prof. Dr.-Ing. e. h. Walter Gropius: Gross-Siedlungen, in Zentralblatt der Bauverwaltung Nr. 12 vom 26.03.1930

- Winfried Nerdinger: Walter Gropius. Architekt der Moderne, 1883 – 1969, München 2019

- Winfried Nerdinger: Architekturutopie und Realität des Bauens zwischen Weimarer Republik und Drittem Reich, in Wolfgang Hartwig: Utopie und politische Herrschaft im Europa der Zwischenkriegszeit, Oldenbourg, 2003

- Peter Koester: Die Stadt nach Mass, in Münchner Illustrierte Presse, Nr. 49 vom 8. Dezember 1929

- Wikipedia-Artikel: Schwarzer Donnerstag, https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Donnerstag